情感领域教学目标-情感领域教学目标的最高层次

时间:2025-05-14人气: 作者:佚名

教学目标分类理论这东西,你听了一定会惊讶,当初那帮美国心理学家研究这东西的时候,体育老师差点儿气得吐血。

1956年,布卢姆那帮人画了个大饼,说要弄个教学目标,分成了认知、情感、动作技能这三块。结果做到一半,动作技能那块儿直接卡壳了,最后只能来一句“这地方得填点啥”。这感觉,就跟写毕业论文写到第三章,突然发现实验数据全成了乱码似的,尴尬得一批。

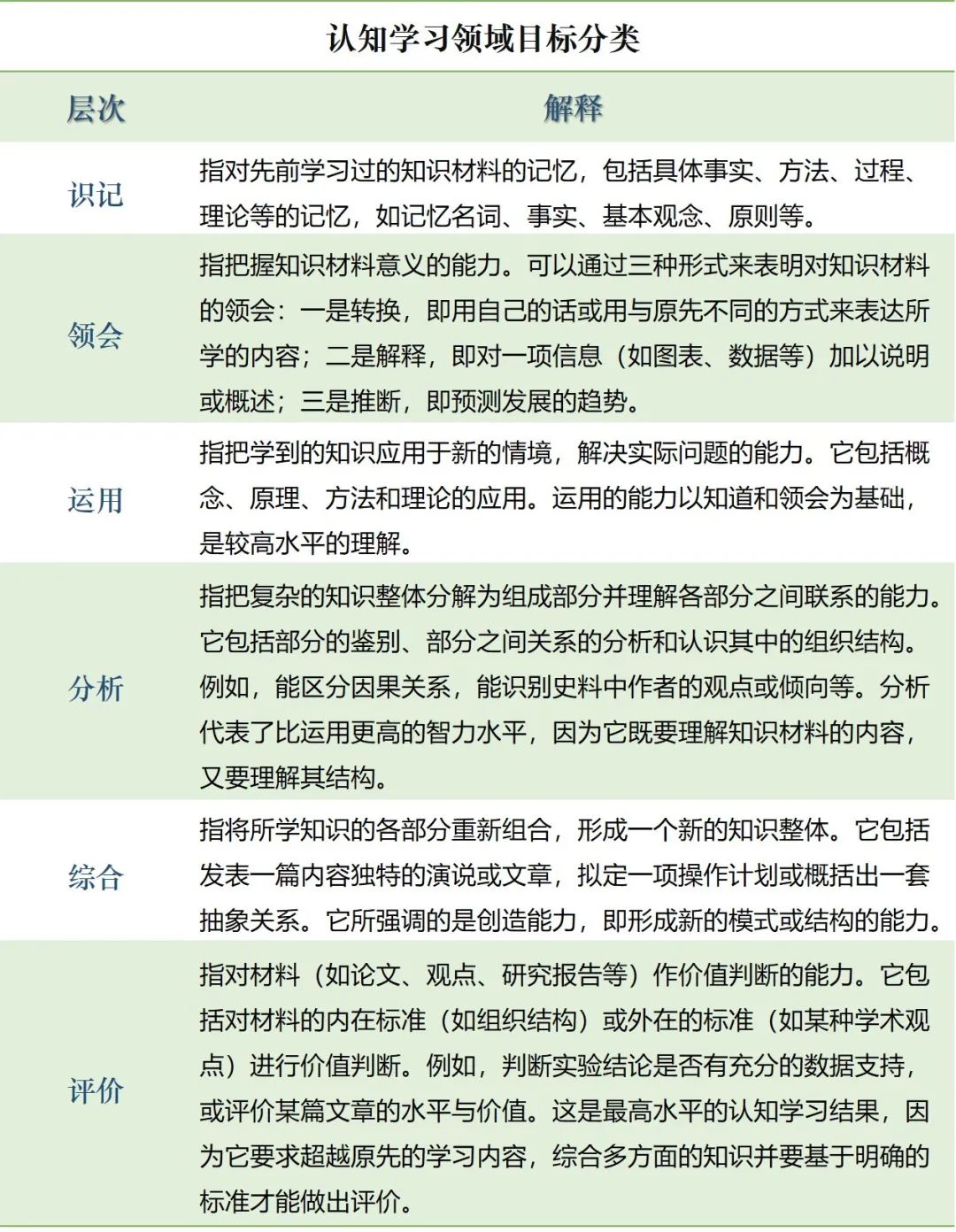

认知领域就是背背背

布鲁姆这家伙把认知目标分成了六个级别,从死记硬背到能说会道,挺有意思的。最底层的“识记”就像背圆周率一样简单,最高层的“评价”则牛逼得能指着教科书说“这段写得跟翔似的”。不过,现实里大部分人也就到“运用”这关了,比如会用勾股定理算算外卖盒的对角线长度,就挺能吹牛的。

你知道吗?1971年的一项调查发现,美国高中生每天花在读书上的时间平均有47分钟,可他们用来思考“为什么”的时间却只有区区6分钟。放到现在,这47分钟估计都得用来背那些短视频里的台词了,哈哈。

动作技能这事很尴尬

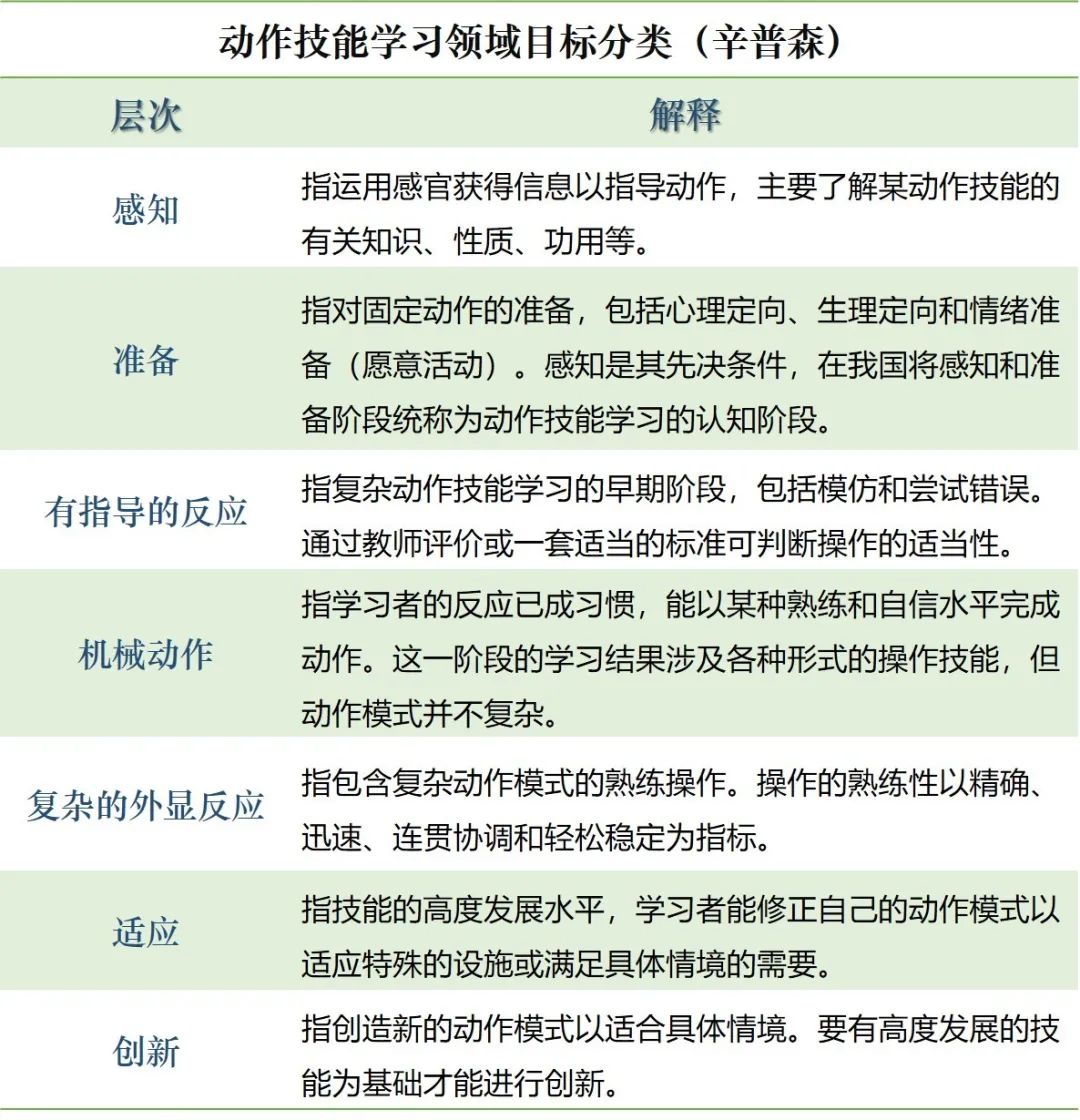

体育老师跟技校教练守候了十数载,1972年辛普森总算弄了个七级分类。最逗的是,前两级“反射动作”和“基础性动作”直接被踢出课堂——谁会闲得蛋疼去教学生打喷嚏或系鞋带。再后来,基布勒玩得更直接把动作分为“全身运动”和“细微协调”,还建议先教学生翻跟头,再教绣花。

课堂上时不时上演着奇幻一幕:电工课上,同学们把保险丝焊得跟艺术品似的,可考试时却要求五分钟内搞定电路板,这不科学!就跟考驾照似的,倒车入库轻松搞定,一到路上就成马路杀手了。

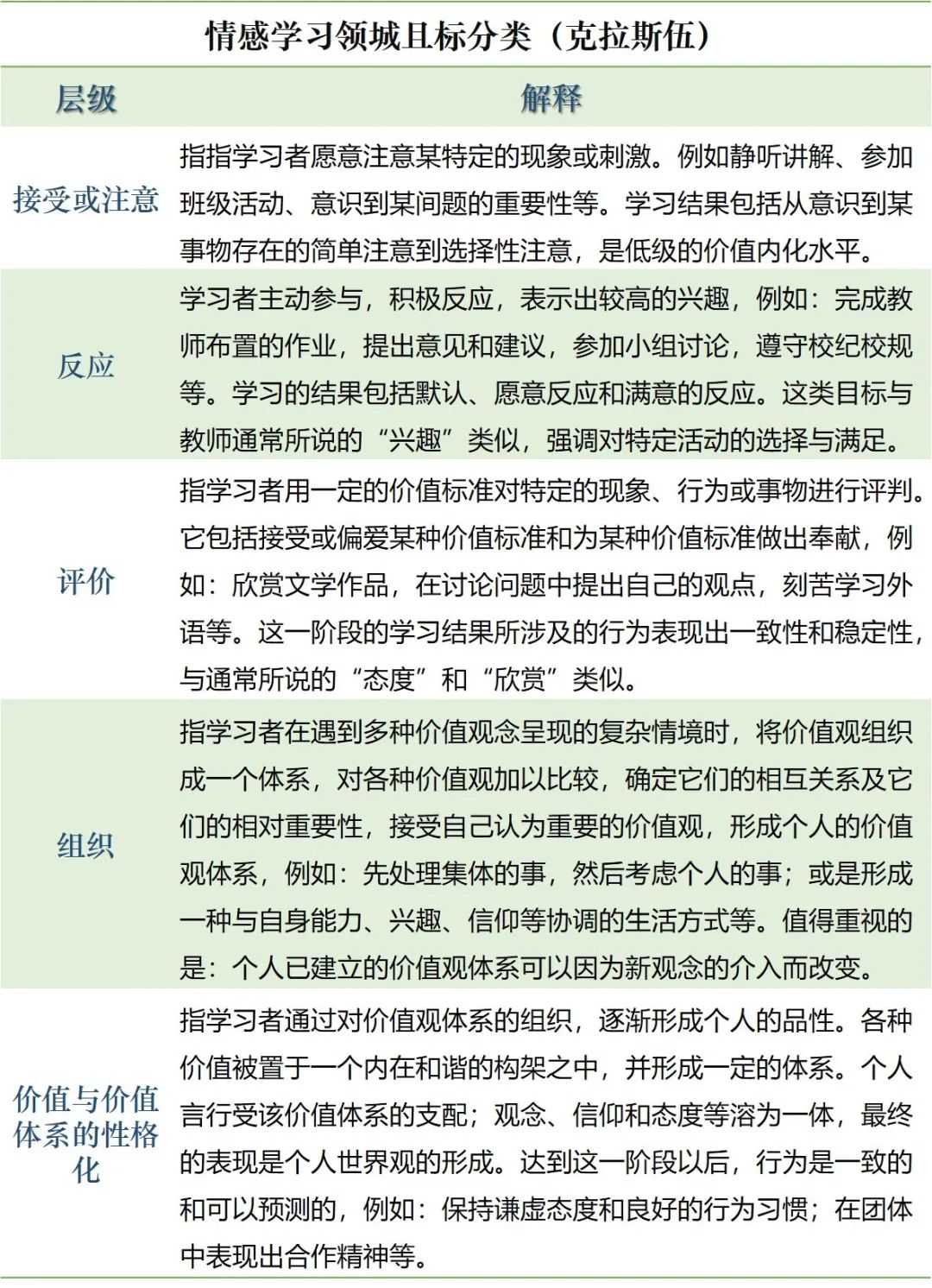

情感教育像玄学

克拉斯伍在1964年弄了个情感五级分类,听起来跟推销员吹牛似的。从“被迫听课”到“把教科书当宝贝供着”,还得经过“装作挺感兴趣”、“朋友圈里晒晒笔记”这些步骤。更逗的是,他们发现学生们把政治课那些教条当成了睡前摇篮曲,可为了游戏里的皮肤,却能豁出去花光所有积蓄。

北京某中学搞了个实验,让老师们每天都得给学生来个三次彩虹屁。结果两周后,学生们上课的热情确实是高涨了不少,可主要还是盼着下一轮的夸奖大潮。这不就是典型的情感PUA现场。

理论撞上现实就骨折

2018年,上海某知名中学搞了个试点,搞了个分类教学法,结果,那些学数学的孩子们在解微积分题上头都大了,踢足球的家伙在走廊上踢得欢,至于那些搞情感的,就在办公室里跟老师吵得天翻地覆。最后,校长一拍大腿,决定还是用那老掉牙的“月考排名”来衡量一切。

更悲催的是那些职业院校,按套路来说,得先让学生懂机床的原理(就是认知),然后练练手(动作),最后再培养点工匠精神(情感)。可现实是,学生第一天就被直接丢进车间,师傅那“不干就滚”的吼声里,就得自己摸索着学成人才。

老师们的魔改操作

广东那疙瘩的小学老师搞了个“吃货教学法”,背古诗词就给辣条吃(认知升级),运动会拿冠军就能吃火锅(动作秀),食堂意见提得好,鸡腿随便加(情感加分)。这东西效果比那些正规理论强多了,可就是论文投稿到学术大会,给拒了,说啥“不够档次”。

那物理老师居然拿英雄联盟来教力学,说亚索的剑就是杠杆原理,金克丝的子弹轨迹就是抛物线运动。结果学生期末考试平均分直接涨了20分,可试卷上却全都是游戏角色的画像。

我们到底在学什么

2023年教育部那份数据一出来,90%的课还是老一套,就想着让学生把知识点死记硬背。别看老师们嘴上不说,心里头其实挺想搞点新花样。可现实是,月考得排名,家长看分数,校长盯着升学率。就像你健身得先热身,再锻炼,最后拉伸,结果早上急得像热锅上的蚂蚁,只能一路狂奔到公司。

这事得好好想想:你要是成了一名老师,是打算老老实实地按教学目标分类理论来教学,还是干脆考试前直接给学生们划划重点?逗号,这俩法儿,你选哪个?