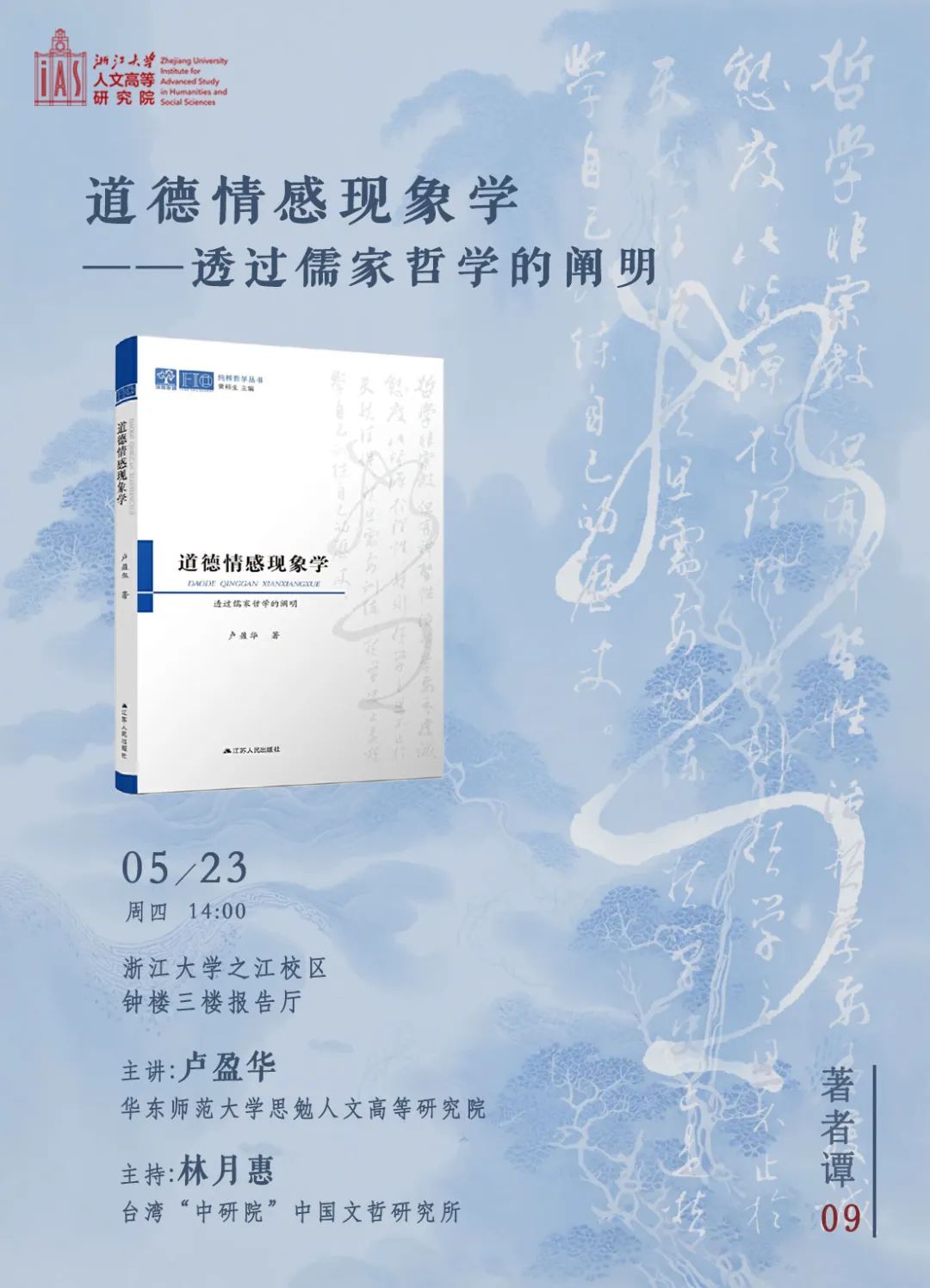

情感现象学-道德情感现象学

时间:2025-05-15人气: 作者:佚名

听说某教授要来讲《道德情感现象学》,我心想这课说不定能让我摆脱失眠的困扰。可一看书里的内容,全是“心的秩序”、“情感体验”这类词儿,瞬间觉得还是继续失眠来得更自在些。

哲学家也逃不过情感问题

卢教授这书把儒家和现象学搅和一块儿研究,听起来就跟把火锅底料倒进意面里似的。不过细看下去,你会发现他其实想表达的是:人就算读再多的哲学书,该哭的时候哭,该笑的时候笑,还是得听自己内心的。就像看到老太太摔跤,你脑子里可能闪过一百个道德理论,但最后还是会忍不住去扶一把。

他深入探究了那种神奇的情绪——羞耻。无论是考试作弊被逮了个正着,还是忘了老板的名字,这两种羞耻感竟然能被同一种理论说得通。书中提到,咱们的老祖宗儒家早就看穿了这一点,人脸一红,那可真是道理说得一套一套的。所以孔子那老头子老强调“礼”,说白了,就是古代的情绪管理大法。

当儒学遇上现象学

把王阳明那“心即理”的理论跟胡塞尔的“回归事物原貌”凑一起,简直就像让古装剧里的古人拿了个智能手机。卢教授愣是要证明这两位能坐下来聊聊,他用现象学的解剖刀对儒家情感理论来了一通剖析,结果发现:就算把《论语》从头到尾背得滚瓜烂熟,看见个美女照样会走心神不宁。

最逗比的是对“信任”那啥。他说咱们现在的人,总爱怀疑外卖小哥是不是偷吃了炸鸡,可古时候的人,他们那可是“一言既出,驷马难追”的信仰。其实,不是古时候的人更傻白甜,而是他们那时候想出了更高级的怀疑法子——比如说,看你长得不顺眼,就直接不跟你做生意。这东西简直就是最早的大数据风险评估系统。

羞耻心的正确打开方式

书中专门有一章讲解羞耻感,我觉得给它起个新名儿叫《现代社交自杀手册》挺合适。就像你在公司年会上出糗时的尴尬,还有你妈把你幼时裸照晒朋友圈时的尴尬,本质上都是自我认知出了问题。不过,儒家老先生们觉得这事挺积极,说明你心里还有点良心在蹦哒。

最实用的一项研究就是探讨“恭敬”的奥秘。卢教授吐槽,现在的年轻人,把鞠躬这事简化成了点头,把跪拜这传统动作改成了点赞。不过,那该有的肌肉记忆还在,比如见到领导就自动弯腰的反射弧,这倒是证明了咱们骨子里头还是礼仪之邦的传人。

当哲学开始接地气

这书厚达四百多页,最吸引人的地方就是剖析咱们日常遇到的那些烦心事。你说,为啥被陌生人踩一脚比朋友踩一脚更来气?为啥明知道熬夜会后悔,还是忍不住要熬?用儒家的话来说,这就是“心有怨气”,用学术术语讲,就是“心理预期与现实不符”,通俗点说,就是自己给自己找麻烦。

这事简直太逗了,等个人顶多半小时就火冒三丈想拉黑,可要是等外卖两小时,那态度好得能打五星。卢教授一番话更是让人哭笑不得,他说这事说明咱们这道德是有选择性的。他还建议外卖平台把骑手的头像全换成孔子的,说不定真能让送餐速度快上几分。

学术大佬的日常迷信

卢教授在书里对“天理”“良知”讲得一套一套的,可现实里照样得遵循“真香定律”。他在高研院那时候,一边儿写《信任现象学》,一边儿怀疑打印机偷吃了他论文。结果,原来是隔壁那熊孩子乱按打印键,这事正好验证了他那理论:没证据的怀疑,早晚得变成被害妄想。

书中提到了他的一次实地考察——他在菜市场看大妈们砍价时的道德底线。研究发现,当人们面对三块钱的差额时,所有的哲学理论都可能瞬间崩塌。我建议你写一本关于《菜市场现象学》的书,保准比现在这本更畅销。

体验式哲学的魔幻现实

卢教授提前透露,他下一本书打算探讨王阳明,听说他要亲自来个“格竹子”的实验。我估摸着,他很快就能悟出个中门道:盯着外卖盒子的顿悟可比对着竹子来得简单多了。毕竟,饿得肚子咕咕叫的时候,对“心外无物”的理解那可是深刻得不得了。

懂了为啥哲学老师都爱呆在校园里教书不?就因为学校食堂那饭菜,简直能让人对人生哲理产生深度思索。要是让卢教授天天吃那食堂,保不齐能写出本《舌尖上的存在主义》来,那可就是空前绝后的神作了。

问题来了哈:你们说,忍着不生气等外卖等俩小时,跟听着哲学课不到三分钟就打盹儿,哪个更能看出一个人的道德水平?