荨麻疹性血管炎饮食-血管炎饮食荨性麻疹能治好吗

时间:2024-06-24人气: 作者:佚名

【新朋友】请点击上方蓝色字“皮肤病注意事项”关注我们

【老友记】点击右上角“…”可转发或分享本文

关键点

血管炎的分类仍较为复杂,因此本病概念混乱,名称不一,部分新教科书称之为皮肤小血管炎(CSVV),但临床仍沿用“过敏性皮肤血管炎”这一名称。本病主要累及毛细血管、小静脉、小动脉等小血管坏死性(白细胞破碎性)血管炎,是皮肤科最常见的血管炎,儿童及成人均可发病,年轻女性发病率较高。临床表现为下肢出现斑丘疹、丘疹、可触及的紫癜、风团、结节或溃疡等,可伴有发热、乏力、关节痛、血沉加快、内脏损害等。

其他名称包括:皮肤小血管炎、过敏性动脉炎、结节性皮肤过敏性皮疹、Gougerot 1-5 综合征、皮肤过敏性血管炎、系统性过敏性血管炎、出血性细菌性皮疹、结节性坏死性皮炎、皮肤白细胞破碎性血管炎、皮肤系统性血管炎皮疹、皮肤坏死性血管炎、主要影响小静脉的坏死性血管炎等。

病因和发病机制

多数患者无法查明发病原因,本病发病机制为Ⅲ型超敏反应,可诱发免疫复合物形成的抗原较多,约60%与药物、食物、感染等有关。

临床表现

多在接触致病因素后突然出现,皮疹形态多样,有红斑、丘疹、风团、紫癜、水疱、大疱、脓疱、血疱、斑块、浅表结节、坏死、溃疡等损害(图1、2、3),其他皮损有网状青斑。皮损初期多为紫癜性斑丘疹(图4),或局部为苍白色荨麻疹性丘疹,最常见特征性损害为可触及的紫癜(图5),有的可发展为真皮结节。皮疹小者为针尖大小,大者可达数厘米。 有时可出现多形红斑样皮损(靶状皮损,图6),有的在红斑边缘形成一圈环状紫癜(图7),还可出现网状青斑。

图1. 过敏性皮肤血管炎,手部及前臂多发紫癜性斑丘疹。图片来源:《中国临床皮肤病学杂志》

图 2. 过敏性皮肤血管炎中可触及的紫癜基础上的出血性水疱。图片来源:博洛尼亚皮肤病学

图 3. 仅限于上肢皮肤病变的过敏性皮肤血管炎。图片来源:博洛尼亚皮肤病学

图4. 臀部多发紫癜性斑丘疹的过敏性皮肤血管炎。图片来源:《中国临床皮肤病学杂志》

图 5. 过敏性皮肤血管炎可触及紫癜性斑丘疹,按压后不会消退。图片来源:博洛尼亚皮肤病学

图 6. 过敏性血管炎的环状病变,表面结痂。图片来源:博洛尼亚皮肤病学

图7. 过敏性皮肤血管炎下肢靶状病变,中心坏死,表面有血痂形成。图片来源:博洛尼亚皮肤病学

皮损好发于瘀血或受压处,如踝部、小腿(此处常出现水肿,图8、9),不累及间擦部位,也可发生于身体各部位,以背部、臀部为最。少数情况下可发生于颜面、颊黏膜、肛门及外生殖器。常呈对称分布。通常皮疹可无症状,少数情况下可有轻微瘙痒、疼痛或烧灼感,较大的丘疹、结节或溃疡常有疼痛感。单个皮疹通常在3~4周内变成色素沉着,或有萎缩性瘢痕。疾病可侵犯黏膜,引起鼻出血、咯血、便血等。

图 8. 过敏性皮肤血管炎表现为下肢和踝部出现紫癜性斑丘疹。图片来源:博洛尼亚皮肤病学

图9. 过敏性皮肤血管炎。过敏性皮肤血管炎。大多数紫癜性斑丘疹发生在足部和小腿。图片来源:《中国临床皮肤病学杂志》

可伴有全身症状。2/3的病例可有发热、关节肿痛(少数可有关节炎)、肌痛。1/3的病例可有肾脏受累,主要为肾小球肾炎。如侵犯胃肠道,可出现食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、呕血、便血等。如侵犯心脏,可发生充血性心力衰竭。侵犯视网膜可引起视网膜出血。部分病例X线检查可见肺部有弥漫性或结节性浸润性病变,也有出现胸腔积液的报道。有些可侵犯周围或中枢神经系统,表现为头痛、复视、吞咽困难、声音嘶哑、多发性神经炎及周围神经炎。肝脏、脾脏也可受累。

本病预后与全身受累程度有关,90%患者皮损可在数周或数月内自行缓解,余下10%患者病情转为慢性或复发性,可持续数月至数年。疾病活动期平均为24至28个月。关节痛、冷球蛋白血症及无发热等症状通常提示疾病将转为慢性。同时,如果患者有皮肤小血管炎的潜在病因,如自身免疫性疾病或肿瘤等,预后也会受到影响。

实验室检查:白细胞一般无明显改变,有时可增高。严重者可引起贫血。约1/5病例嗜酸性粒细胞增高,一般占4%~8%,少数可达56%。急性发作时血小板可暂时减少。血沉增快。肾脏受累者可出现蛋白尿、血尿、管型尿。血清总补体可降低。

组织病理学

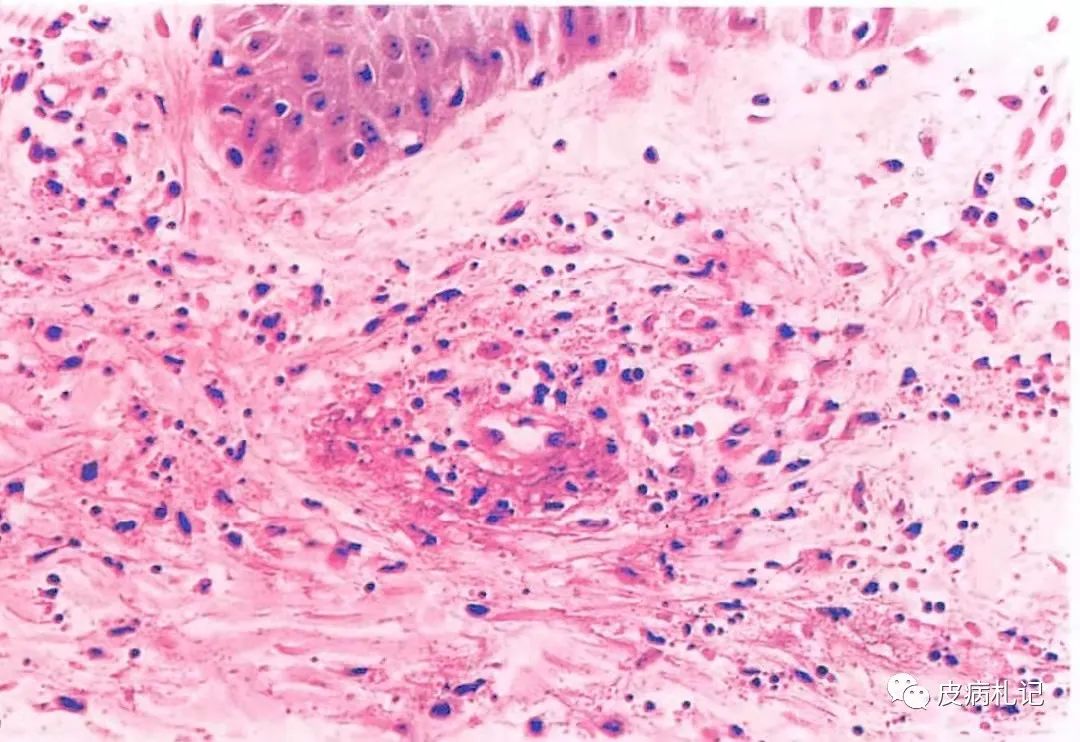

典型的组织病理学改变是以真皮上层小血管为中心呈节段性分布的白细胞碎裂性血管炎。真皮毛细血管、小血管特别是毛细血管后静脉内皮细胞肿胀,血管闭塞,纤维蛋白渗出,血管壁变性坏死,红细胞外渗,血管壁及周围有中性粒细胞浸润并伴有核碎裂,有少量嗜酸性粒细胞和单核细胞浸润(图10)。新出现的皮损真皮乳头血管周围常有IgG、IgM或C3、维生素A沉积。电镜检查发现,受侵的血管为毛细血管后静脉,直径8~30μm的血管特别容易受侵。

图10 过敏性皮肤血管炎组织病理改变:小血管壁纤维素样变性,中性粒细胞核碎裂(核尘),少量红细胞外渗(HE染色x400)

诊断和鉴别诊断

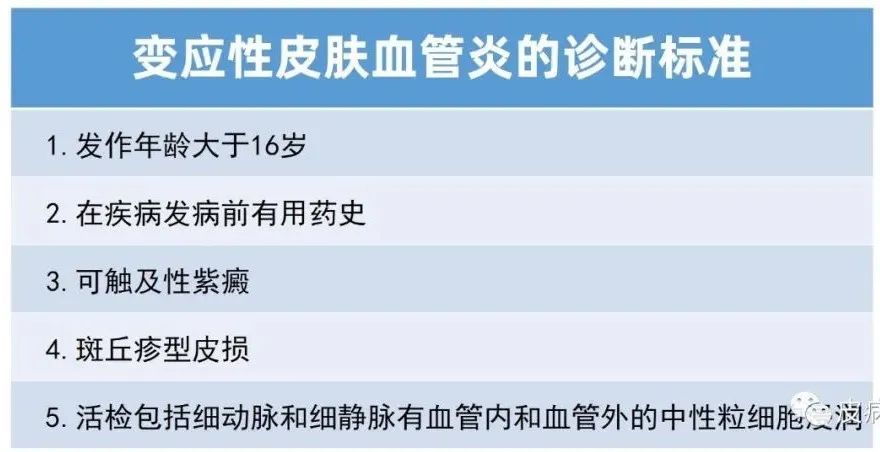

1990年美国风湿病学会提出了过敏性皮肤血管炎的诊断标准(表1),该分类方法相对复杂,但有其优点。

表格1

注:5项中至少有3项可以诊断。

根据病变多形性,以小腿、踝部可触及的紫癜为主,且易复发,应考虑本病。应了解有无全身受累。因本病属排除性诊断,应选择适当时期的皮损活检,以明确临床诊断。如有网状青斑,应与结节性多动脉炎相鉴别。如有风团病变,应与荨麻疹性血管炎相鉴别。如出现其他器官症状,应与过敏性紫癜、混合性冷球蛋白血症等其他血管炎相鉴别。

对待

总的原则是:仅有皮损时予支持治疗,可选用抗组胺药、非甾体抗炎药、己酮可可碱、秋水仙碱、氨苯砜等;仅有溃疡性皮损时可选用沙利度胺、每周小剂量甲氨蝶呤、泼尼松等治疗;有全身受累时可选用泼尼松、硫唑嘌呤、环磷酰胺、霉酚酸酯、环孢素、INF-α(若有丙型肝炎病毒感染)、静脉注射免疫球蛋白(IVIG)、体外免疫调节等。

本病为急性、自限性疾病。如仅皮肤受累,一般采用较温和的疗法治疗。注意休息,适当饮食,避免创伤和寒冷,补充多种维生素。尽量减少瘀血,抬高患肢,穿弹力袜。查找病因,消除之。慢性感染病灶应仔细检查。切除病灶常能迅速缓解或消除症状,抗生素治疗有一定价值。治疗相关结缔组织病或肿瘤等。

对于有全身受累或皮肤溃疡的病例,可采用糖皮质激素全身治疗,如泼尼松30~40毫克/天,常能有效控制症状,尤其对疼痛性皮损,发热、关节痛也可得到改善,皮疹停止发展。病情稳定后,可逐渐减量至维持量。

对于病情进展较快,全身受累较重的患者,或糖皮质激素、氨苯砜、非甾体抗炎药等治疗无效时,可加用免疫抑制剂治疗,如环磷酰胺2mg/(kg·d)或每月冲击治疗,甲氨蝶呤每周5~20mg,硫唑嘌呤2mg/(kg*d),环孢素3~5mg/(kg*d)。

剂量为每日50-150毫克,许多报道显示其对该病治疗有效。氨苯砜的作用机制可能是稳定溶酶体膜。

可缓解症状。秋水仙碱每日0.5~1mg,连用2~3周,然后逐渐减量、停药。一般不需要生物制剂,有全身受累时可用。已有报道的有英夫利昔单抗(阻断TNF-a)、利妥昔单抗(阻断CD20,抑制B细胞产生抗体)、阿仑单抗(抗CD52单克隆抗体)。前两种单克隆抗体也可引起血管炎。