上海东书房教育-上海东书房培训学校

时间:2024-06-25人气: 作者:佚名

马金墨舍正面及陈寅恪先生坐像(作者供图)

来到中山大学康乐校区的朋友大多都会去参观大钟楼大殿南面的“陈寅恪先生故居”。陈先生的伟大,绝不仅仅在于“独立精神、自由思想”。

此住宅原名马金墨居,是一个世纪前由美国芝加哥的NF麦考密克夫人捐献给岭南大学的。两年后,NF麦考密克夫人又将一栋住宅楼捐献给岭南大学,所以原住宅后来被称为马金墨居1号。

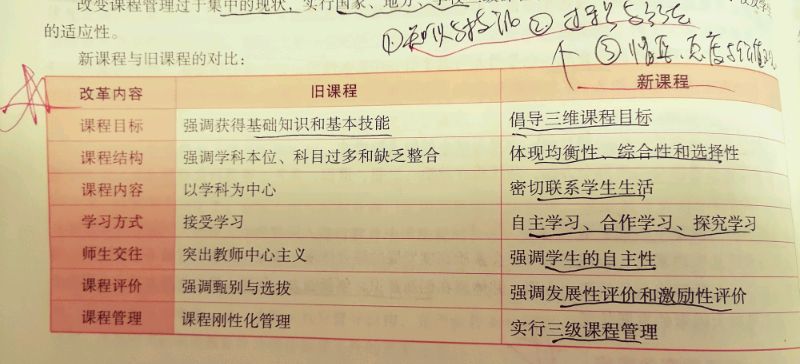

陈寅恪先生来此居住时,此宅门号为岭南大学东南区1号。根据1952年大陆开始的“院系调整”,新中山大学在私立岭南大学原址成立,以国立中山大学文理科系和私立岭南大学文理科系为主力队伍。新中山大学沿用岭南大学校舍编号,所以陈寅恪先生居住时,此宅门一直被称为东南区1号。20世纪末,中山大学重新将校舍大致由东向西编号,马金模1号宅门变为“东北区309号”。 按照这种沿用至今的编号方式,校舍已完全由编号确定,东南区、东北区、濮院区等前缀已基本成为可有可无的辅助位置描述。

因此,陈寅恪先生居住于此之时,虽然跨越了岭南大学和中山大学两个时代,但马金莫坞一号一直被称为东南区一号。陈先生住在东南区一号楼上,岭南大学医学院的周守恺教授住在楼下。“院系调整”期间,以原中山大学医学院和原岭南大学医学院为基础,成立了中山医学院,也就是后来的中山医科大学。为响应这一变化,两年后,周守恺教授迁至中山医学院所在地广州市东山区。 也是在这个时候,我们家从原来的西南区11号楼上搬到了东南区1号楼下,与陈寅恪先生家比邻而居了约十五年,直到“文化大革命”期间,他们被迫相继搬走。

听说两家人是邻居,我的策划导师就让我以邻居家孩子的角度来写《魔金魔屋》一号里的人和事。这让我很尴尬,因为明显是想借明星的噱头。而且,在我们家搬进来之前,我就已经住在学校里了。最初几年,我只在周末和寒暑假住在这里。后来我去北京读书,在上海工作,只有几个寒暑假才回来。所以,我实际住在这里的日子加起来还不到两年,很短,更何况我社交能力又很差。

于是我找借口,说我根本不知道我们家要从西南区搬到东南区,而且我到现在都记不清陈家所有人的名字。如果你非要我讲马金墨府,我只能说一些外围和楼下的一些琐碎事情……没想到被我这样逮到:“就写这些吧,听起来很有意思。”

嗯,就写吧。至于房子的名字,现在的“东北区309号”有点不合时宜,当时的“东南区1号”更合适。不过既然要用历史名字,我还是喜欢用岭南大学原著里的“马金莫宅”,省略“1号”。虽然两家人做了近十五年的邻居,但我在这里住的时间也不过七百多天,而且都是节假日。应该叫休闲住宅吧。

1. 移至魔金魔屋

1954年秋天的一个星期六,傍晚,我从广州越秀山下的寄宿学校回到中山大学西南校区11号,看到门上贴着母亲留下的纸条,说我们家已经搬到东南校区1号了。对我来说,这次搬家只是我偶然遇到的一个事实,事先我并不知道,一切都是母亲安排好的。

东南区一号比西南区十一号面积大了很多,不过因为房子原本就是设计给一家人居住的,所以实用性并没有看上去那么强。

魔神墨舍侧面图(照片由作者提供)

玛金墨家的大门朝北。两家人住在一起后,原来的大门属于楼上一家,南边原来的后门则成为楼下一家的大门。楼下一家还有一扇“西侧门”。因为我爸爸的教室在西侧,所以我从这扇门看到他午休时满身粉笔灰回家。让我从这扇门开始介绍房子吧,虽然我已经记不清为什么爸爸会在寒暑假和周末去上课了。

从西边的侧门进去是我们的厨房。厨房里有两个炉子,一个烧木柴,一个刚换成烧煤的。厨房后面,右边是厕所和浴室,再左边是一个小保姆的房间,也就是餐厅。餐厅外面是一间东西两侧各有一对大木门的房间,是主卧。房间南面有一扇大窗户。主卧外面是客厅,客厅南面有两扇门,东面有一扇窗户,东北角有一个壁炉。客厅北面有一扇没有盖的大圆门,通向主人的书房。书房北窗隔着草坪正对学校的大钟楼,采光相当好。

卫生间、餐厅、主卧、客厅的南面,是一条比较宽阔的走廊。我们搬进来之前,走廊西端已经用木板隔成一个比较宽敞的房间,西端靠墙放着一张大床。走廊东端有一张可以坐两三个人的吊椅,我弟弟很喜欢在那里闲逛。

因为家里只有父母、弟弟和保姆,所以一个房间足够了。周末和节假日回家的时候,我就和弟弟一起睡。但当初中同为寄宿生的妹妹回来时,我已经记不清她睡在哪个房间了,更别提在北京读书的哥哥和姐姐放假回来时是怎么安排的了。这证明我有点与世隔绝了。

半个多世纪后,我参观了“陈寅恪先生故居陈列馆”,才知道二楼的布局。楼上应该比楼下好,尤其是有门廊和阳台。但从客厅和书房来看,我觉得楼下更精致。恐怕这是因为当初的设计是要把工作放在楼下。

陈寅恪先生故居(图片来源:中山大学图书馆)

马金墨故居除了楼上楼下,还有一间地下室,大致位于走廊西半部,面朝西。地下室虽然还有几扇窗户,但依然阴暗,所以只用来存放一些不必要的杂物。几年后,我从北京放暑假回来,在地下室里发现了一套半精装的《毛泽东选集》,如获至宝。后来才知道,那是船上大副暂时存放在这里的东西,当然不容易放弃。还有一个因素,三册半精装书对于一个学生来说似乎太重了。地下室西侧有两间独立但相连的小房间,其中一间有蹲式厕所,当时用来储存柴火。

住在楼下,种花种草是必然的,用自来水浇灌花草,那将是非常奢侈的事情。幸好,我很快发现地下室西半边的地面上有一个钢筋混凝土结构,上面盖着一个方形的盖子。掀开厚重的盖子后,发现下面竟然是一个很大的“蓄水池”,一点异味都没有。后来听一位老岭南说,岭南大学以前没有自来水,全靠三口大井。另外,有些房子还有地下室,用来储存雨水自用。我们搬进来的时候,已经有自来水了。不知道那是不是用来蓄水的地下蓄水池。

2. 邻居和客人

搬进马金模之家后,我最早是从两个一直保持联系的小学玩伴口中听说,毛主席访问苏联时,斯大林曾向他询问陈寅恪先生的情况。虽然这个传说从未得到证实,但陈先生在校园里备受尊敬却是事实。

前面说过,我周末回来才知道我家搬家了。不过妈妈也给我大概说了一下,指着厨房里一篮子鸡蛋,说这是楼上陈太太给我们的,以后我们就搬来楼下当邻居吧。后来,我们家买了一台“六灯”电子管收音机。马金墨家已经架设了天线,陈太太让我们接上去,和他们共用天线。

魔金墨舍1号旧照片(图片来自中山大学新闻网)

我父亲王启基思是当时中山大学中文系的教授,兼任系主任。房子越大,客人来访越方便,父亲在会客室接待学生和普通客人,关系好的客人就留宿,一起吃顿简单的饭。我们家所有房间中,餐厅的采光最差。但作为孩子,只有父母请我们吃饭,我们才会以比较正式的方式面对客人。最特别的是董梅侃先生,我记得有两次,我们吃饭的时候,他过来搬了把椅子坐在我们餐桌旁边,和父亲聊了聊,等父亲吃完饭,他才坐车去城里看戏。他们都是广东省戏曲改革委员会的委员。

我记得最清楚的一次,我家乡的一个军官带着两三个女兵来看望我。军官个子很高,女兵们看上去更高,我仰视着她们。我父亲问军官为什么不戴眼镜。军官回答说,他一直带兵打仗,所以近视不多,而且斗志昂扬。原来,她们是部队里的一支女子篮球队。

一个周末,父亲在家里招待了一位来自捷克斯洛伐克的女汉学家。令我印象深刻的是,这位汉学家的中文比父亲好得多。我听到他们在饭桌上礼貌地谈论一些中国古典诗词。另一件让我印象深刻的事情是,父亲诚恳地劝客人尝尝他最喜欢吃的五色皮蛋,但这位汉学家一直推辞。一周后,学校总务处的工作人员给了我母亲15元钱,说这是招待外宾的费用。母亲不解,问为什么政府要出钱请他们吃饭。当时我们刚刚“进军科学”,实行教授评定,教授的工资比较高。

还有一件事,我没有亲眼目睹,只是周末在饭桌上听说的。原来,前一天我父亲接待的一位外宾,当天未能离开,但第二天早上的报纸却报道他已回国(如期),还写了有官员陪同他去机场送行。我母亲问,明明没走,他们怎么能写他走了,我父亲说,他们可能用了事先写好的新闻稿。我没想到报纸新闻可以这样预先刊登。这真是让我这个初中生大开眼界。

苏共二十大以后,反对教条主义颇为时髦。父亲在饭桌上讲到,有一次他在客厅里和一个东欧学者谈反对教条主义,他指着客厅的壁炉说,我们学校的老房子是美国人设计的,美国人在广州这种亚热带的地方设计房子,但也不忘壁炉,这就是教条主义的一个例子。那段时间,外事接待很多,外宾进进出出。有一次,母亲问外宾来访的钱谁出,父亲说,如果外宾太穷,我们出吧。

3. 暴风雨来临之前

夏承焘先生的来访,对于我父母来说,是一件大事。虽然我没有亲眼见过他,但事后还是知道了很多。那天我回到家,看见饭厅的墙上高高挂着一副装帧精美的对联,几乎高耸入云,金光闪闪。对联上写着:初三初五月夜,我与你同梦一场,九万里海阔天空,让我们一起飞翔。这风格很有感染力,让我感受到,一直照顾丈夫和孩子,操持家务的母亲是多么伟大。其实,我母亲是师范院校毕业的,教过书。后来,我哥告诉我,这副对联是母亲请夏先生写的,夏先生还问了我们母亲其中的一个字。

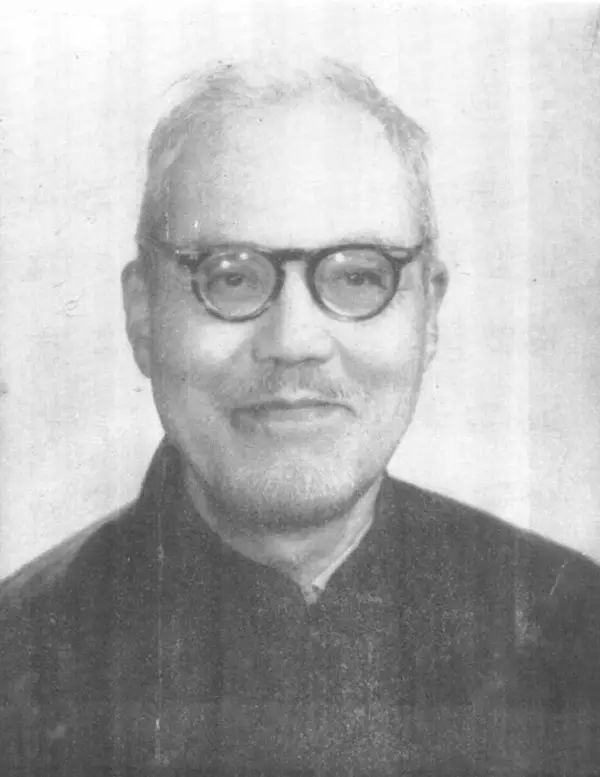

夏承焘先生(图片来自《夏承焘教授纪念文集》)

夏承焘先生是我父亲的好友,抗战时期,他们一起在浙江大学龙泉校区工作,条件非常艰苦,两人同住一间房,只隔着一道帘子。

夏先生的《天风阁学词日记》详细记载了这次拜访,时间是1957年1月。以下是摘录。其中,朱南是词友詹安泰教授的笔名,字之是温州史学家刘杰教授。除15日摘录我加了“迟”字外,其余均为原文。原文中的小字一般都用括号标注:

五号我们去广州,今天是第一天,唯一陪同的只有现代文学教研组组长张忠普老师。

7日上午9点半我们坐火车到了广州,下午我和季思去看望了黄海章和陈吉元。

八日傍晚与季思在珠江边散步,谈论江西诗派。八点钟,朱南来到季思家,谈论李渔的诗。董梅侃来了,三十年没见了。容熙白(耿)来了,二十年前我们曾书信往来,但从未见过面。

九日,上午到梅坎,讲温州戏曲、《琵琶记》。八点半,与季思、钟朴等拜见陈寅恪先生。汤小英夫人出来开门。下午,参加中文系学术讨论会,许多学生问我到了没有。晚上,朱南来给我看一篇关于李渔的长文。我遇见尚承祚(锡庸)。晚上,季思请我喝酒。会后,容锡白请我到他家,谈了很久,直到十一点多钟。

第十天,上午我和子知去拜访尚藻廷(延流)先生,他已经八十二岁了,走路还跟五十岁一样快,是今天科举考试中唯一中了第三名的人。下午子知请我吃饭,下午我参加了中文系经验交流会,讲了两次。晚上荣锡白、尚锡勇、子知、朱南请我到老十三路的利口福喝酒,吃顺德客家菜,味道很好。回去的路上,我去了锡白家,朱南尝了工夫茶,看了锡白收藏的书画,深夜才归。

十一日八点,吉思带我们去越秀山、中山纪念堂、镇海楼、广州博物馆。午饭吃了好吃的盐焗鸡,买了石湾陶瓷。陈吉元送我一首诗,没见到他。冼玉清也没见到他。梁方忠送我一本瞿英生、韦庄年表。晚上,许崇庆校长设宴款待,会见了冯乃超、陈绪经两位副校长。八点我们便离开了。

十二日八时,我在中文系作了一场一个半小时的《词的特点》讲座,听课人数五六十人。下午一点,梅侃、朱南请武昌的童忠朴、杨谦斋坐船到海珠桥,再坐车到西街陶陶楼喝茶。中大中文系助教、学生季济思又请我谈诗词,深夜才散去。

十三日,上午到余庆,九点钟到子知家喝茶,中午与季思嘉喝酒,那天是他五十三岁生日,他让我写一副对联:三十五夜月明风清,我与你同梦一梦;天海茫茫,任我们一起飞翔。二三十年前夫妻俩的故事。下午,梅侃与朱南在季思家相会。

十四日上午与朱南、王金光游览黄花岗,气势磅礴,拍了照。步行至沙河,吃“潮河”,也是粉条。路过烈士陵园。下午游览荔枝湾,乘船出珠江,至岬角红楼,返回。西吉思夫妇邀我看粤剧、搜学园。粤剧演员洪仙女很有名。

15日晚上七点半,中大的助教和研究生聚集在季思家,邀请我去讨论,问的问题都是关于词的,十一点就散了。

十六日上午我到紫芝那里,为印阙先生作诗一首。我和紫芝进城,经师范学院附中,看望岑仲淼先生,他已七十三岁,身体还很健康。我在家吃午饭。季思说,印阙先生很喜欢我给他的诗,就叫我写一幅卷轴,作装饰。下午我上楼告辞,正是午饭时间,我们聊了几句,便告辞了。我今天离开广州,三点坐火车,五点钟在路上看见美丽的山川,我便在枕边作了一首诗。

十七日八时,路过株洲,见树上结满了冰柱,便写下《水调歌头》第一回,以送别隐雀先生等人。

18号早上六点坐火车到杭州,再坐人力车回场馆,从杭州到广州正好两个星期。

夏先生的来访大获成功。三个月后的4月1日,广州京剧院来中山大学演出。演出结束后,演员和教授们欢聚一堂。陈寅恪先生十分高兴,写下三首绝句“赠朱南先生、季思先生、梅侃先生一笑”。陈寅恪的诗和三位教授的回信分别发表在《中山大学周刊》和《南方日报》上。

4. 从发声到反右运动

夏承焘先生的来访和广州京剧院到中山大学演出、与教授们的聚会,都发生在大陆知识分子最好的时期。朝鲜战争停战后的最初几年,大陆经济恢复得比较快,居民生活也大有改善。在政治生活方面,1955年就提出“向科学进军”,让知识分子享受到相对宽松的“早春气候”。后来读了周恩来总理的《关于知识分子问题的报告》,才知道高级知识分子的待遇还比抗战前低。

后来,又号召知识分子“畅所欲言”,协助整风。5月底,《中山大学周刊》头版头条报道了学校领导召开系主任座谈会,征求对学校领导工作的意见。报道的第一件事是:“王琪教授说:领导招人,首先考虑党员,然后考虑所谓的积极分子,最后才是普通教师。助教、派出留学生也是一样,如果提的人是党员,就立即批准,否则要重新考虑。系主任对工资调整提出了一些建议,但系主任没有参与最后审批。系主任没有决策权,所以他明知是错的,却不能改正。”“根据青年党员的反馈来评估系里所有教师的学术地位,并安排工资等级,这是严重的宗派主义。” “不尊重、不信任老专家、教授,不听取年轻党员的意见,是造成党和群众关系隔阂的主要原因。要改变这种状况,我觉得要……”

就在这时,我父亲和另一位教授申请将他们的教授职称从二级降为三级,此前他们已经领了几个月的工资。

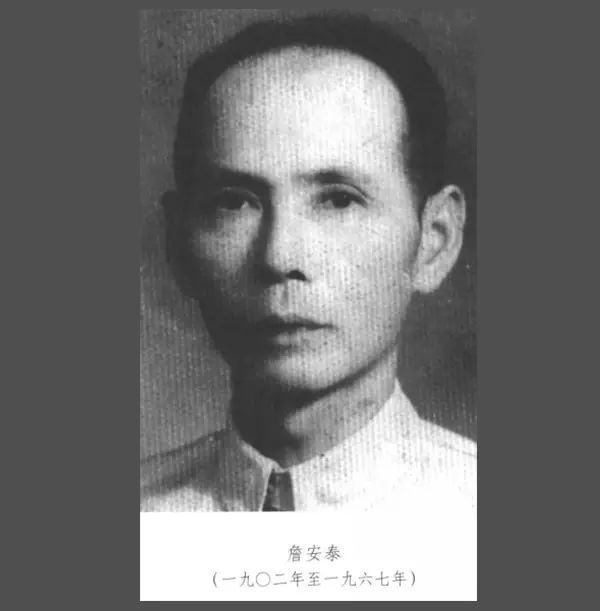

詹安泰先生(图片来自《詹安泰文集》)

不久,教育部安排几所大学中文系的一些教授齐聚青岛,用一个月时间编撰汉语言文学专业主干课程教学大纲,我父亲和詹安泰教授也在其中。那段时间,是从鼓励“百花齐放,百花齐放”到组织力量反“右派”的时期。我父亲关心学校和广州、广东的情况,让我隔几天就把广州的报纸送到青岛。我从青岛回来前,得知詹安泰教授和董梅侃教授被划为“右派”,主要是因为他们在省政协会议上的发言和陶铸来校时召开的座谈会。从此,校园里一片萧瑟,再无音乐。

(五)马金魔屋绿地

马金模家的北墙爬满了藤蔓,有一大片草坪。草坪的西边是一片几乎完全遮挡住视线的茂密树林。那里有多种多样的乔灌木。特别是西边有一株茂密高大的“金青”竹。北风大的时候,碗口粗的老竹竿相互摩擦,发出雄伟的吱嘎声。靠近家的东墙,有两棵高大的白玉兰和两棵高大的蓝桉,还有一些灌木和花草。我们以前在蓝桉和东墙之间拉一根绳子,挂上网打羽毛球。马金模家草坪南侧的西边是一棵大樟树。再往东一点,有三棵高大的千层树,呈三角形生长。初三的时候,我痴迷于收音机。 我以为天线越长,收到的收音机信号就越强。有一次我买了铁丝和绝缘子,爬上千层树,在千层树和屋内西南角之间拉了一根超长的铁丝,作为我那台可怜的矿石收音机的天线。虽然是矿石收音机,但状态好的时候,能带动同学送的“直推式”纸盆喇叭发声。

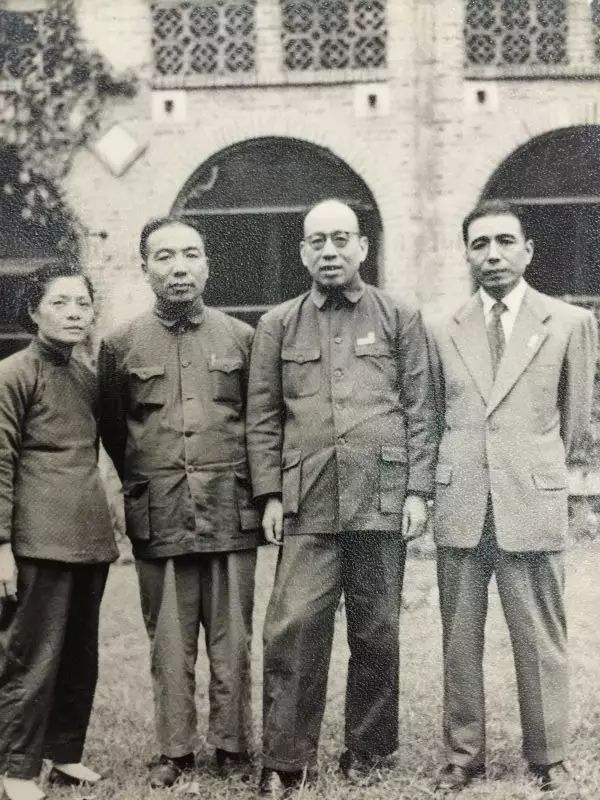

作者一家人在马金魔屋草坪上合影(从左至右:作者母亲、三叔、父亲、四叔,1956年前后)

岭南大学的房子大多都是瓦片屋顶,但我们住的那段时间,马金模屋的屋顶还是裸露的水泥地面。另外,岭南大学教授的住宅大多有完整的草坪和树篱,但马金模屋的草坪没有树篱围起来,外人可以毫无心理负担地走到屋基上。陈寅恪故居展览馆开馆时,曾有说法称,岭南大学和中山大学都有让最优秀的教授住进马金模屋一号的传统。恐怕事实并非如此。

澎湃新闻近期文章列表:上海书评:

于云国:英年早逝的历史学家丁泽良

艾俊川:周作人评述的新诗实践

颜泉撰文:于右任除了写作,还做什么?

毛子良:缅怀黄尚老

卢北荣:翁先生访京

沈伟荣:送别冯其庸先生

《林行知雄鸡谈》系列文章

叶一柳:“女性与对书籍的恐惧”

杨伟:为什么说《人类简史》是一部糟糕的历史著作?

陈逸侃:做翻译被骂时如何调整心态

易大经:十二月读书笔记

余晓群聊五行系列

陆明推荐:三本关于城市与区域经济发展的书籍