上海东书房教育-上海东书房培训学费

时间:2024-06-25人气: 作者:佚名

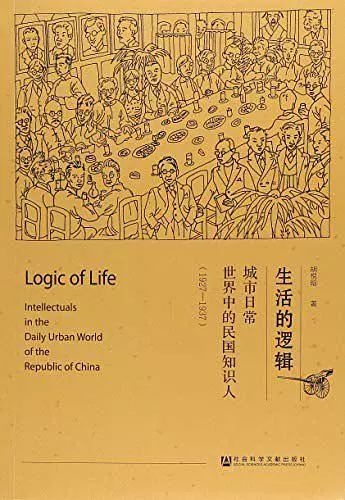

来源:生命的逻辑

一

书房作为文人表达闲情趣趣的空间,无论是典雅豪华的厅堂,还是简朴狭长的房间,都承载着书房主人的理想,自始至终营造着一个独特而迷人的文化世界。明清以来,文人墨客通过精心的装饰,赋予书房典雅的格调。书房作为存放书籍的特定空间,也是文人墨客对现代知识分子的私人生活空间区别于其他群体的标志性特征之一。

20世纪30年代,北京的知识分子大多住房宽敞,因此他们的书房也十分宽敞;而上海知识分子的书房与住房面积相差无几,呈现出明显的差异性,经济能力强的知识分子住房面积更宽敞,自然有余力拥有更大的书房。

陈存仁“布置了一座大图书馆,叶恭绰为我的书房题匾‘书城’三字,每日闲暇,便坐在书房中,阅读各种书籍,其乐无穷。”据其子女回忆,在大夏大学任教的陆继曾“抗战前用银行贷款在大夏新村修建了一座私宅,在这所房子里,我父亲有了属于自己的大书房。”葛公振的书房“收藏了许多珍贵的中外报纸,墙壁上也贴满了各种报纸。进他的房间,琳琅满目,哪怕是残破的字迹,也珍贵得如同拱形的墙壁,足见他对报纸的浓厚兴趣。”

△

林语堂的阳明山学

林语堂的书房在楼下,“铺着一寸厚的地毯,家具华美,书架上摆满了西式和线装书”。邵熏梅更是如此,“他那三层洋楼,楼上有书房,楼下有书房,三楼还有书房”。洪深住在法租界彩石路时,三楼是他的书房,书架占了大部分。并排摆放的大书架上摆满了各种中英文书籍,就像图书馆的书架一样。靠窗的书桌上也堆满了书籍。

△

邵勋梅

对于经济条件中下层的知识分子,或者经济条件不错但居住面积较小的知识分子,由于居住空间本身就比较有限,很难提供专门的书房,因此书房往往与客厅合二为一。

1927年后,丁玲、胡也频初到上海时,住在亭子里,“租了一张中间的大木床,前后各放一张书桌。”任军回忆杨嫂的亭子,“一张小铁床,一张小书桌,一把旧扶手椅,一个藤编的书架,上面散放着许多新旧中、日、英文书籍,床下还有一个旧皮箱。”朱生豪的亭子“比一般亭子稍大,陈设简单,只有一张书桌和一张小床(破烂不堪,勉强能用)。”

△

嘉兴朱生豪故居书桌

戴平万“住在法大路同乡开的纸铺后楼里,屋里只能容下一张床、一张桌子,他就坐在床上写作。”叶公超在暨南大学任教时,“因兼任图书馆馆长,又独身一人,便住在图书馆楼下的一间小屋里,床上、桌子、椅子上全是书。”陶行知20世纪30年代的客厅“是一间方方正正的房间,陈设简单,一张床、一张书桌、几把椅子,其余都是书架,上面摆满了书籍、报纸。”当时在暨南大学任教的陆进业,住在学校提供的宿舍里。 “屋子很矮,很暗,放着两张床、三个书架,还有几张教室用的矮桌子,桌子上堆满了纸张,桌上还摆着蜡烛台……两个书架是他自己的,另一个是一个叫李拜伦的人的。”在赵景深的回忆中,王敬之“住在楼下的客厅里,因为是临时住所,一切极其简陋,只有一张床、一张桌子、几把凳子,还有两个放破书的藤编书架。”

△

亭

二

书房之所以对文人、士大夫如此重要,是因为他们认为只有他们才需要书房,书房可以说是他们的文化资本,是体现他们所拥有的知识或思想形态的一种财富,也是支撑他们地位和权力合法性的手段。

知识分子对居住空间的选择,并不完全是为了享受丰富的物质生活,更多的是为了营造一种视觉上的舒适感,通过居室的设计,让生活的物理空间变成高雅的精神空间,知识分子通过给书房起名字、通过个性化的装饰来实现这一目的。

当代科学史、古代文学家胡道镜,上世纪三十年代住在闸北花园路一栋三层三室的房子里,三楼是胡道镜和父亲、现代作家胡怀辰的书房。父子二人给书房取名时,都有文化典故:

父亲将自己的书房命名为“帕拉沙阁”。“帕拉沙”即印度梵语Palāsa,意为“红花树”。父亲为书房起这个名字,显然和他的佛教信仰有关。···至于我,既然有了自己的书房,我也决定给它起个名字,就是“朝宗楼”。其中“朝宗”两个字,出自《禹贡》中“江、韩朝宗下海”一句。之所以用它作为书房的名字,一是因为我当时住在上海,我的公寓位于上海的北部,靠近长江入海处;二是因为我的书房里有一本明朝弘治年间出版的《百川学海》,我特别喜欢。

给书房取雅名,是历代文人墨客中常见的文化行为。与明清文人墨客喜欢用雅致、独特的词语为书房命名不同,一些知识分子也会用较为通俗的词语为书房命名,以区别于文人墨客的雅韵。徐福林“在给书房命名时,刻意化雅为俗,名破夜壶房”。林语堂也将自己的书房命名为“有不为斋”。黄炎培将自己的书房命名为“飞有斋”。

△

海宁王国维故居书房

在书房装修方面,一些出身富裕家庭、受过现代教育或有留学经历、生活方式和观念比较西化的知识分子,不仅根据自己的喜好选择个性化的书桌,还喜欢在墙上悬挂具有西方现代文艺色彩的画作。

在邵洵梅的书房里,“还设计了一套书架和书桌,都是征宇(邵洵梅的友人,作者注)设计的。书架沿墙而建,除门和壁炉外,书桌比第一种设计多了一些抽屉。由于门窗都是白色的,所以用了黑漆。”“书房的一面墙上摆满了书架,空墙上挂着三弟张道藩的代表作《海》;好友常昱的《女》(一幅描绘裸女背部的线描画)以及他的两个偶像——诗人萨福和斯温伯恩的照片。”其友人张若谷提到,邵洵梅书房里的装饰很昂贵:“墙上挂着诗人萨福的半身像,是最近从庞贝古城出土的,价值五千美元;而英国诗人斯温伯恩的手稿,则是在伦敦以两万英镑购得的。”

△

上海当代作家陈丹燕研究

还有的知识分子,比如明清时期的文人,在书房里摆放盆栽、纸砚等,以修身养性。郑逸梅就是一个例子:

我爱藏书,我的小房间四周都是书,书与我争空间,我几乎被书赶走,但我却乐在其中。书架上摆放着黄小松、张荪留下的砚台,我每天抚摸它们,感觉它们就是我的亲人、圣贤。比如我每天在书桌前写字,书桌上有钱梅溪的竹子扶手、杨铁崖亲手栽种的枯松、阿房宫的瓦片,古色古香,赏心悦目。我喜欢在书桌上摆放一些小文物,读书写字之余,心情愉悦,眼睛舒畅,觉得对身心健康有益。书桌上除了兰花纹石壶、秦瓦铜尺,我还特别珍爱一个陶瓶。此瓶造型古朴,呈方竹形,竹节凸出。 两根幼竹附于树干,一根在瓶口上方,另一半被枝叶覆盖,颜色棕紫,重量非一般品所能及。

△

郑一梅先生在纸帘铜瓶室

作为私人居住空间的亭子虽然狭小,但依然不妨碍知识分子按照自己的趣味对其进行装饰。朱生豪将自己居住的阁楼重新粉刷成乳白色。在给未婚妻宋清如的信中,他热情地描述了自己房间的布置,从中可以看出作者对西方诗画艺术的偏爱:

我的房间……能容下两张小床和一张书桌,当然要留出一些走动的空间。···书,有的用线装的塞在床底下,有的放在藤篓里,剩下的堆在桌子上。床底下放着一个箱子,床对面放着几件小行李。书桌面朝墙,床在对面。推开门,左边墙上挂着两个画框,里面是任明善小字写的三十首野菊诗律。向右转,书桌一侧的墙上挂着三幅画。一幅是柯朗法国画的中国复制品,画中一个裸体女人手捧溅起的泉水;一幅是中国画的再版;一幅是现代水彩风景画。···其实,只是一幅普通的江南风景。 坐在书桌前,正对面又是一幅雪莱的画像……再转过身,窗户右边,又是一幅色彩鲜艳的西洋画,印得很漂亮。这些画都是从画报上剪下来的。床边的墙上,挂着两个相框,一个相框里挂着几张朋友的照片,……另一个相框里挂着几张诗歌俱乐部的照片,……书桌上放着你和珍蒂的照片。书桌上的书分为三组:一组是外文书,几乎全是诗歌,……第二组是几本中文书,……第三组是杂志,文学季刊,文学月刊,……我买了不少杂志,大多都是软的,都有图片,我把不值得保留的图片剪下来扔掉……书桌上,有日历、墨水瓶、茶叶、热水瓶等。

△

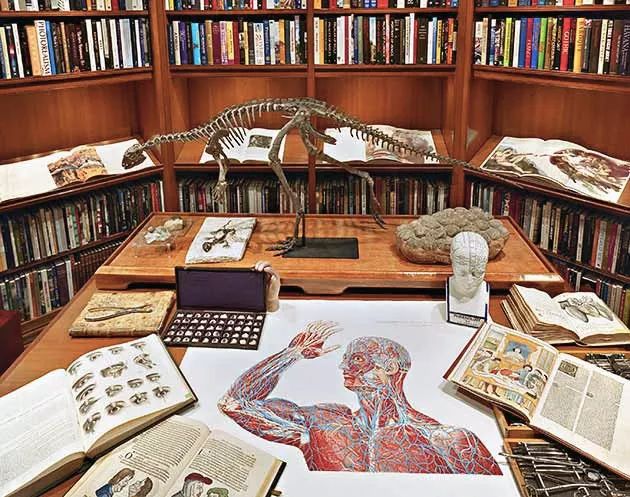

毕加索传记作者理查森的书房

个性化装修还体现在装饰的奇特和稀奇。白才在书房里摆放了一口棺材和一具骷髅,并时常对着骷髅沉思:

如果我们走进他的书房看一看,一定会大吃一惊。他的书桌上放着一个红木小棺材,就是做成棺材形状的盒子……最让人震惊的是,一个死人的头骨,直立在书桌中央。他把头骨清洗干净,仔细地挑出掉落的牙齿,然后一颗一颗地放回原位。···他似乎总能在头骨里发现什么,对那两个小圆孔和那个尖尖的洞口总是很感兴趣。···如果透过门缝看进去,只见他的房间里一片漆黑,一个黑影一动不动地坐在椅子上,面对着一个圆形的物体,像是一个正在打坐的老僧,在那里研究着自己的“白色哲学”。

△

美国企业家杰伊·沃克的私人书房

三

书房装修后,物理空间属性开始淡化,而具有知识分子个性特征的精神空间属性开始显现,赋予知识分子自身工作热情和日常生活创作灵感。墙上挂着的书房主人喜爱的山水画、书房主人崇拜的文坛巨星、书桌上喜爱的书籍杂志等,往往能给予知识分子精神上的认同感,激发其文学灵感的来源。

邵训梅的一间书房里,挂着一幅凌叔华的水仙画。在邵训梅眼中,这幅画“用淡淡的笔触,给人一种高贵的感觉;偶尔在看书,想到自己马上就要一贫如洗的时候,它又会给你最大的希望。于是,有好几个夜晚,我就干脆盯着这幅画。”赵景深“每当工作累了,就会回头看看杨祥武那样跳舞的莎士比亚、白胡子老头托尔斯泰、女像梳头牧师模样的美国人爱默生、老妇人模样的挪威人本森,仿佛得到了些许安慰,童心也仿佛在说:‘要是我能有他们万分之一的成就就好了!’

△

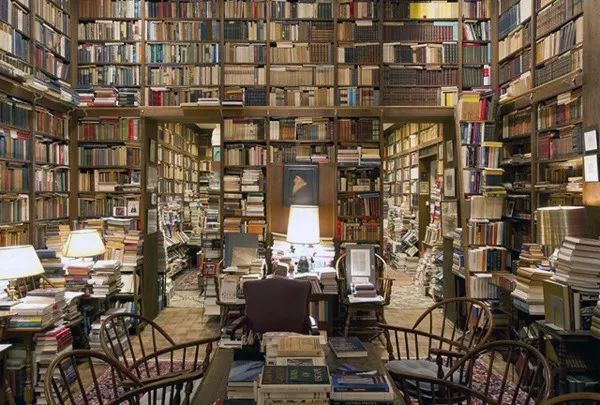

美国艺术家唐纳德·贾德的私人书房

公共图书馆必须遵循同样的图书排列规则,便于查找、不受藏书时间限制、无需频繁重新排列或更新图书。而私人自修室则完全按照藏书人的个人喜好来排列。知识分子为了区别于图书馆式的、遵循普遍秩序和规则的图书排列,标榜图书的无序排列,认为超越一定秩序的无序和随意不仅是便利的需要,也是精神性的体现。他们沉迷于在杂乱的书籍中意外邂逅一本好书的惊喜。不是物在他身上复活,而是他活在物中。

△

日本作家江户川乱步的书房就像一个图书馆

小报作家许卓岱的书房乱糟糟的,“到处都是卷轴、帛书,有的堆在书架上,有的堆在柜子末端,甚至散落在房间里,转身挪动脚步时,不小心就会弄坏。书桌上碎掉的墨迹、印章更是乱七八糟。”万迪赫根据场地情况做出调整,把书籍、杂志等生活用品摆放在伸手可及的地方:“我的床的右侧有一张帆布床,这张帆布床比床低了大约五寸,这个地方正好可以堆放我的书籍、杂志、衣服、帽子,杂乱地都放在上面,这对我来说很有用,我只要伸手就能拿到我想要的东西。”

邵勋梅也是一个例子:

他生活很随便,书太多了,书架上放不下就放到桌子上;桌子上放不下就堆在椅子上;椅子上放不下就堆在地上。他从来不整理书,买来就放在那里,看完就扔。写文章需要参考资料,他要花半个小时、一个小时去找。佩玉总是会摸他的书,看到他的书盖着什么票据什么的,就把书放回书架上。寻梅要找的时候,她就调查、思考、猜测、追寻,就像侦探抓罪犯一样。有时他就在眼前,却找不到,我不得不改文章的标题。

△

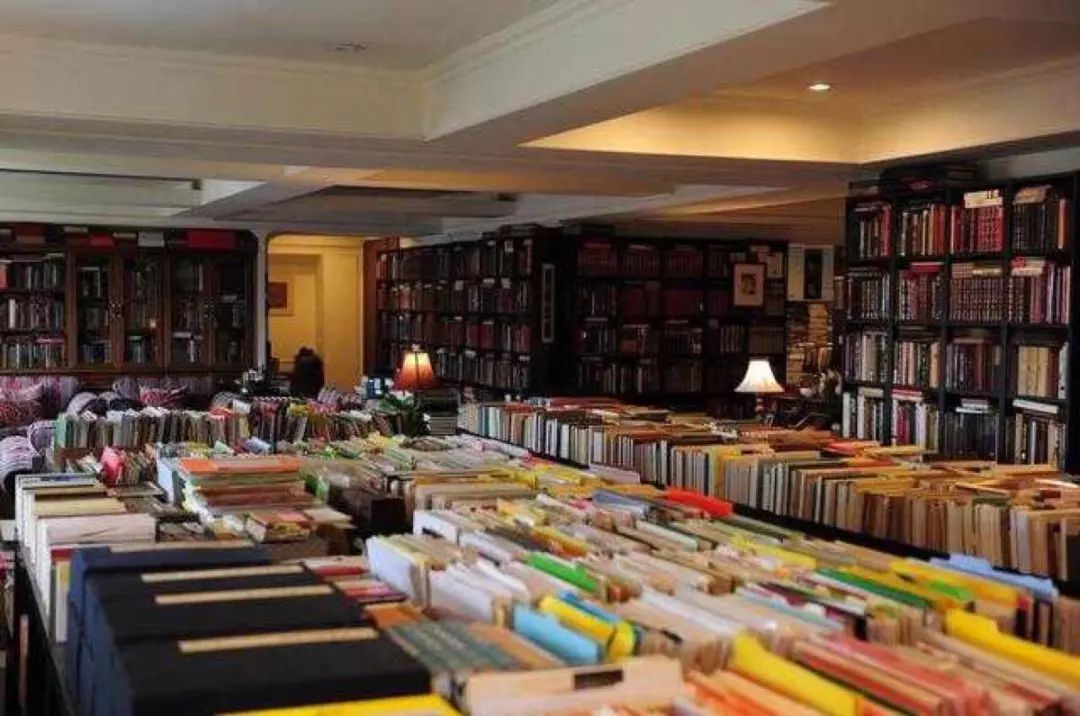

当代作家蒋方卓案头收藏

林语堂的书房不仅有西式书籍与线装书并存,他还提倡把书籍的无序排列上升到艺术的层面。在他看来,书籍的无序排列给平凡的日常生活增添了许多未知、不确定性的神秘感,从而使书房具有了无限的魅力:

书报不能分类,分类就是科学;不分类就是艺术。五尺长板上,诗文必列其内,门类繁多,有经有艺,有诗文有考据,犹如小世界,则五尺长板上富饶。···女人之所以珍贵,在于她们心理的奥秘,如果坦荡荡的,就会令人生厌。巴黎、维也纳这些古城的美,也在于小街小巷,有时能发现奇异的东西、奇物,即使住上十年,也还是不能领悟其中的奥秘。藏书亦然,科学与文学并列,杂文与经典并列,岂不壮丽?只是世人不注意这一点,在书上排列时,忽然想去查王国维的《宋元戏曲史》。 就像猎人出外打猎,上面找,下面找,东找西找,等到得手时,已经微微冒汗了,那是何等的开心?又或者你捡到一本书,却发现第三卷不见了,不知道是谁借的,你会郁闷半天,那该是何等的悲壮啊。如此一来,一个小小的书柜,也能化作一副气势磅礴的奇观,有佳人的优雅,也有古城的神秘,这也是以小见大的道理。

△

作家李敖的书房

然而,一些受科学主义影响的知识分子,却采用科目分类法,把书房里的书籍整理得井井有条,整齐有序。鲁迅的书房就是这样的。郁达夫回忆说:“我认识的和我们同时从事写作的人,十有八九的书房都是杂乱无章的,而鲁迅的书房总是整洁有序的。”

△

鲁迅在书房

陈伯辛在《勤奋多才的作家——记赵景深先生》一文中说:“赵先生的书桌上,工具书、工具书整齐地排成两排,稿纸、钢笔、墨水瓶、吸水剂等都摆放得整整齐齐,看着十分舒服、流畅。”

△

日本作家村上春树的书桌

在知识分子眼中,书房不仅仅是一个生活空间,更是具有书房主人特质的精神空间。因此,这个空间有着与生俱来的生命力和鲜活的生命力,必须像种花一样时不时地浇灌,才能让它生长。在叶凌峰看来,书房的生长,来自于书房主人根据自己的爱好选择性地购置新书:

一个扎实的书房主人,会通过不断购置新书、好书来规划书房的发展,让书房的气氛始终清新,书房的功能活跃,提高书房的效率。只懂得增加藏书数量,或只懂得以珍稀书籍为荣,只是把书房变成了藏书室或博物馆陈列区,根本不会给书籍带来生机。

点击购买

▽

▽

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||