浙江翰林院教育-成都翰林教育

时间:2024-06-26人气: 作者:佚名

#标题创作挑战#

泸州书院历史

鸠山翻译

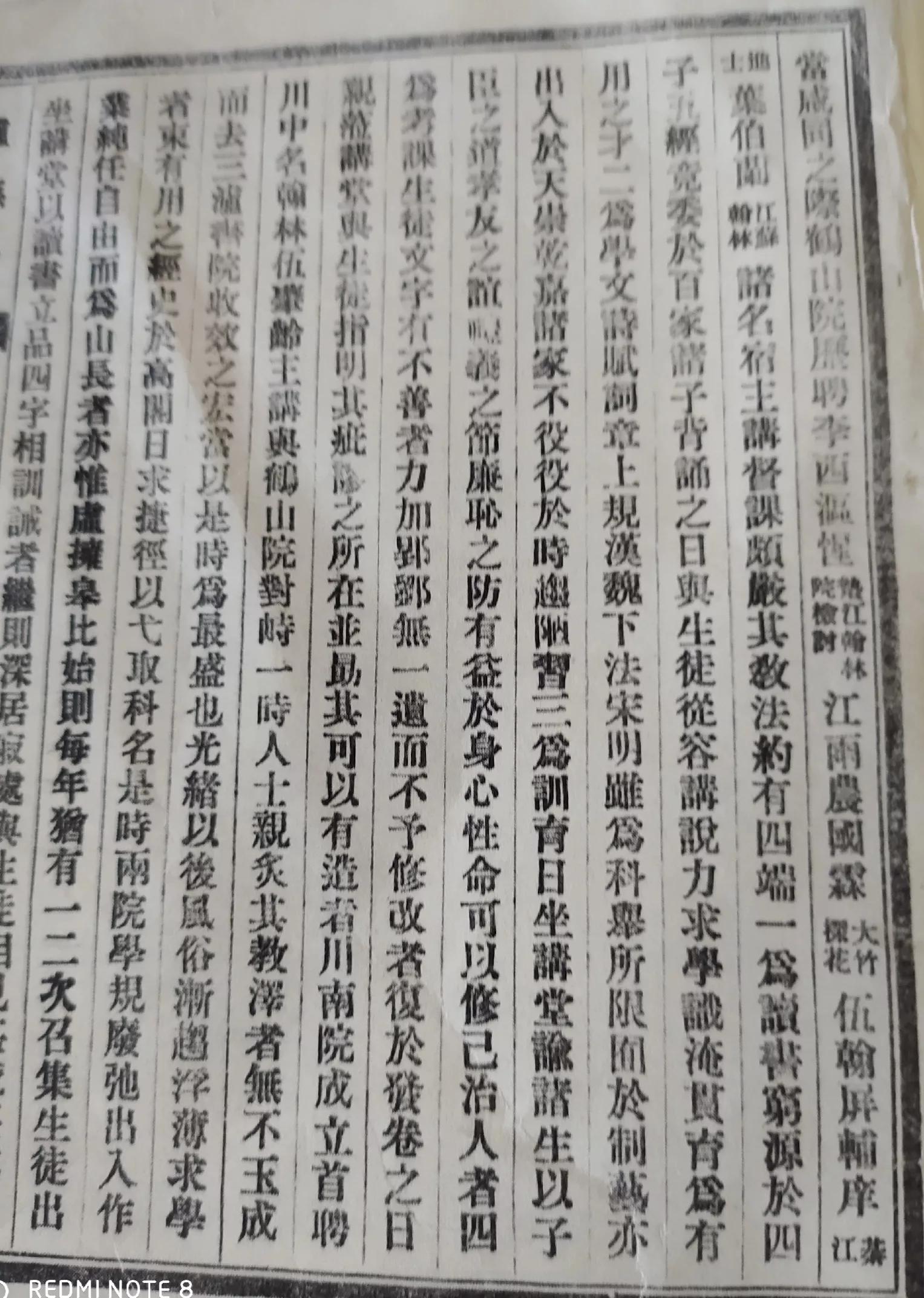

注:在泸州漫长而坎坷的教育发展史中,曾有过“江阳书院”、“五峰书院”、“牧青书院”、“鹤山书院”、“川南书院”等名称。这些书院兴盛的原因和废止的原因,在民国《泸县志·教育志》中有详尽的说明。但民国《泸县志》的作者以文言文的风格来书写,这不免给对白话文只有基本了解的读者造成诸多障碍。其原因在于,近代以来,儒家经典的传承被抛弃,而将重心放在白话文的教学和普及,以及对西学的模仿上,大多数人已经无法通过文献中的语境和词义来自由地获取历史细节。 笔者是众多关注本土文化的人之一,希望通过自己的努力,将民国《鲁县志》中的“书院”条目翻译出来,供读者欣赏。原文翻译如下:

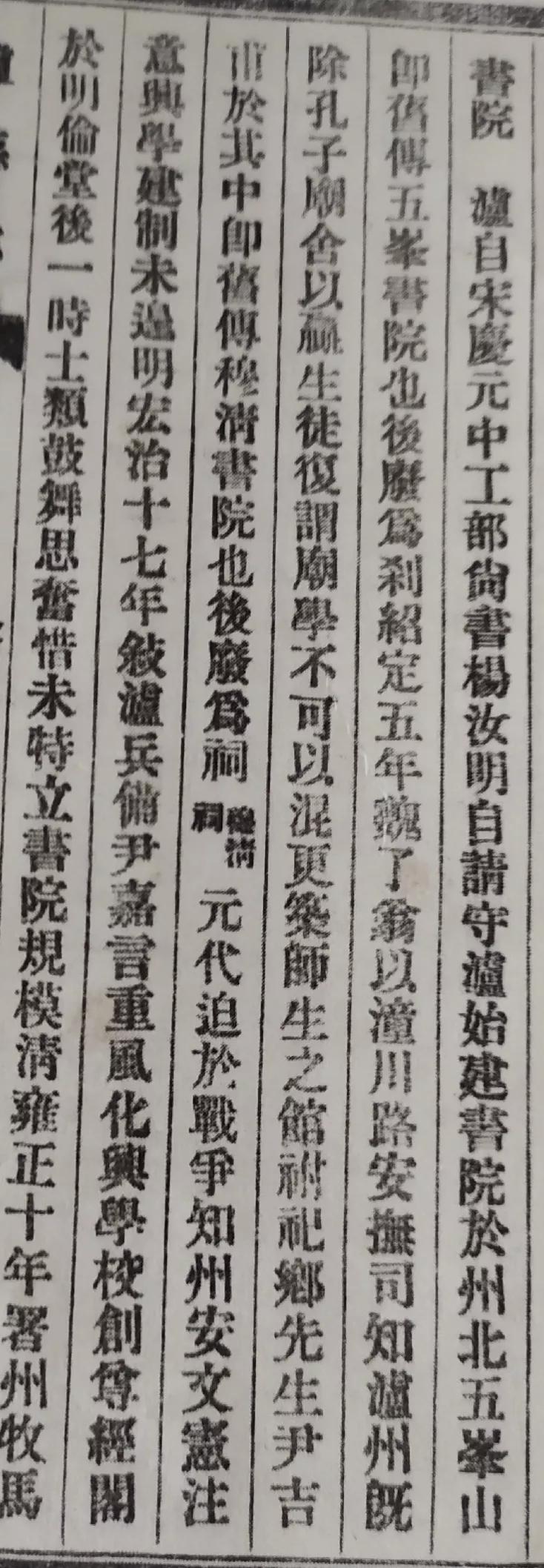

自南宋庆元中叶(实为绍定初年)起,工部尚书杨汝明(青神县人)自荐治泸州,先在城北五峰山(今小市五峰峰)建书院,旧称“五峰书院”,后废,改为佛寺。

(注:杨汝明总管潞州军政两年,时逢边陲纷争,只好卖公田养军,无力修缮文庙和国学,便将原本要在“江阳书院”讲经说法,暂时移至“五峰书院”。这一尴尬局面,直到尉了翁到潞州做官,才得以改变。)

绍定五年(1232年),浦江县人魏了翁在任潼川路抚使的同时,兼任潞州刺史,随即清理了孔庙,将其用作接收州学学生的地方。后来有人说孔庙与州学不能混为一谈,便在孔庙外重建师生楼,将当地秀才尹吉甫供奉于州学,这便是旧时的“牧清书院”,后来废止,改名为“牧清寺”。

(注:关于尹吉甫是否生于泸州,数百年来一直存在争议,但我读过尉了翁所著的《泸州学堂重修记》,其中并无“县学崇奉尹吉甫”之说,故对县志作者的随意性深表怀疑。)

元代,泸州饱受战乱,知府安文贤虽着力兴办学校,却未能建立起长久的教育体系。

明弘治十七年(1494年),徐州节度使嘉言重视风俗教育,大力兴办学校,在省学“明伦堂”后修建“尊经阁”。一时间,泸州文人学子奋发向上,可惜未能单独创办书院实体。

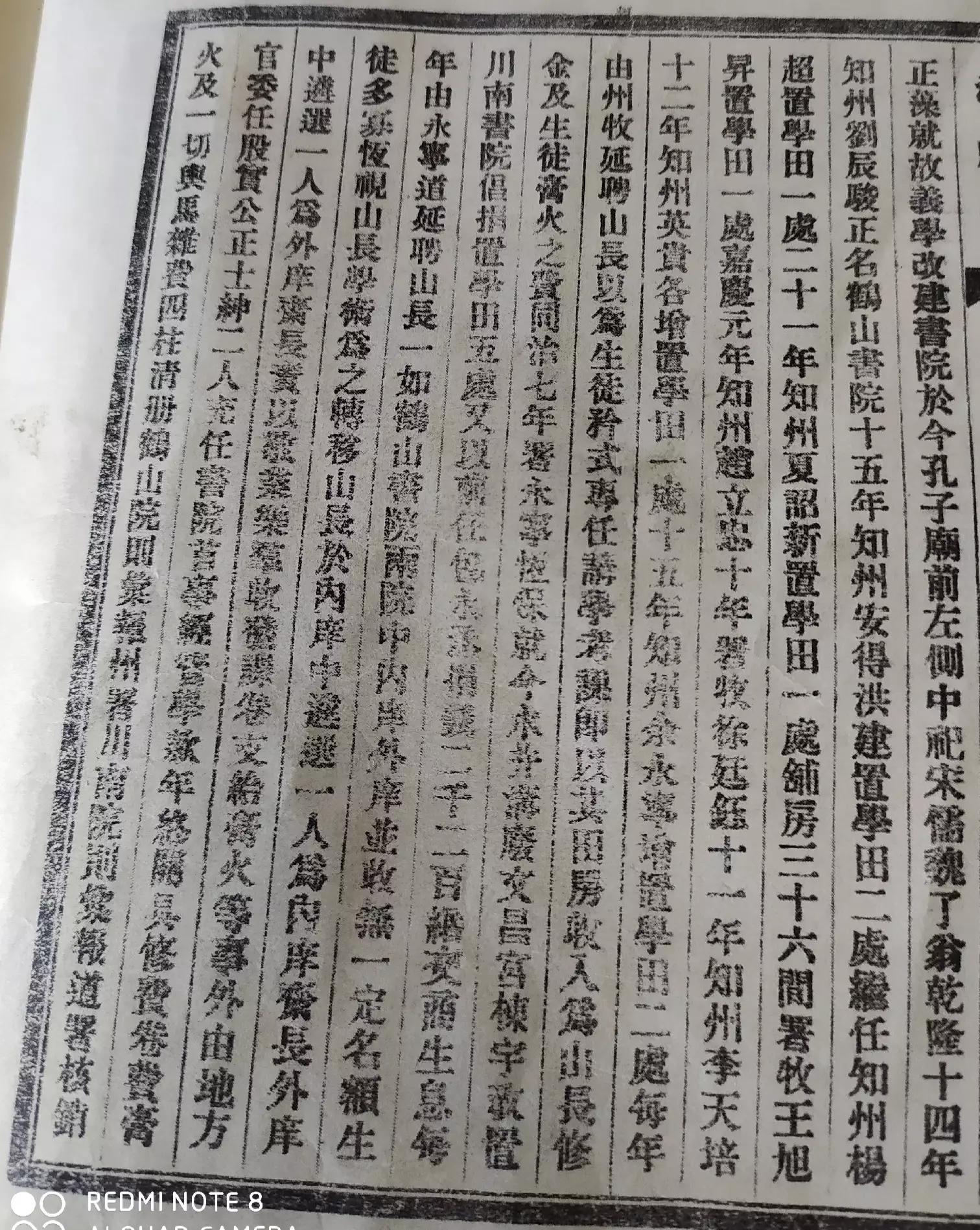

清雍正十年(1732年),泸州知府空缺,朝廷命辽东人、续用堂书记马正藻来泸州代理巡抚,将原有的义学升格为书院,建于现孔庙前左侧,供奉南宋名臣、文学家魏了翁。

乾隆十四年(1749年)四月,江苏金陵人刘臣俊出任泸州知州,改书院为“鹤山书院”。次年,刘臣俊回京述职,山东聊城人安弘德由成都来泸州接任知州。安弘德为“鹤山书院”辟两块学田,继任知州的杨超为“鹤山书院”购置一块学田。

清乾隆二十一年(1757年),浙江余姚人、泸州巡抚夏昭信为书院购地一块,并建店铺36间;直隶人、署理巡抚王旭升亦为书院购地一块。

嘉庆元年(1796年),赵立忠为泸州刺史;

嘉庆十年,徐廷玉出任代理州刺史;

嘉庆十一年,泸州刺史李天培;

嘉庆十二年,英桂(满族)为泸州刺史;

以上各为“鹤山书院”增设校地。

嘉庆十五年(1810年),泸州知府余永宁在“鹤山书院”增设学田两间。

每年,知府都会准备礼物,聘请书院的校长,校长的职责就是在学习和生活中为学生树立榜样,讲学、考试。在开支方面,书院的土地和店铺收入将作为校长的报酬,以及学生的学费和日常生活费用。

同治七年(1868年),代理永宁道督抚鲍恒(满族)将今“水井沟”一带的废弃“文昌宫”改建为“川南书院”,并带头倡导鲁人捐资,随即购置了五块学田;并将前道台鲍永诚捐献的2200贯钱款交给商号管理并计息。每年永宁道督抚都备好礼物请书院校长,与“鹤山书院”的管理模式如出一辙。

潞州刺史管理“河山书院”,永宁刺史管理“川南书院”。两院均招收内、外学生,不限制学生人数。若要区分两院哪一院学生多,往往要看各院院长的学业成绩和名声。(即学生有权选择就读的书院,教学质量和管理水平较高的书院自然学生多。)

(注:清末,川南永宁道辖泸州、宜宾、自贡、内江、资阳等二十余县,府、州、县学生俗称进士。内乡学生指经过层层选拔的优秀学生,可在校内吃住,享受与公费生同等待遇。外乡学生指成绩较差的学生,在校外吃住,不享受政府专项补助。)

书院院长从内院学生中选拔一人为舍长(一个舍长约40人,舍长相当于今天的班长),从外院学生中选拔一人为舍长;对舍长的要求是要敬业乐群,做好收发课文的工作,为学生提供生活用品等。地方官任命两位家境富裕、品行端正的士绅,掌管书院其他事务,负责管理学校的钱财,年终发放维修费、课费、学生日常开支以及出差所产生的一切旅费,用“四柱结算法”理清账目;“鹤山书院”报请泸州府署审核后撤销,“川南书院”报请永宁道署审核后撤销。

咸丰、同治年间,河山书院曾聘请翰林院评事李行(垫江县人,字伯子,号希福)、蒋国麟(大竹县人,字裕农,道光十八年进士)、吴福祥(綦江县人,字翰平,道光十五年进士)、江苏翰林叶伯澜等著名学者来泸州讲学,并监督考核相当严格。

他们的教学方法大致有四个方面。

第一是读书:“先学四子五经,再学诸子百家,诵读之日,心平气和地与学生谈话,力求学识广博,培养有用的人才。”

二是学文学:“诗文散文,前则汉魏,后则宋明,虽受科举制度所限,受艺术制度所限,亦当顺天意。吾敬乾隆、嘉庆之风,不随时陋习。”

三是训导:“每日坐在讲堂上,给学生讲授做孝子之道,孝友之谊,礼仪之节制,廉耻之预防,有益身心终身,可以修身,可以治人。”

第四是检查:“如果有学生的作文写得不好,我会尽力去修改,如果他们不改正,我会在发卷子那天亲自到教室里,指出学生的错误,并鼓励他们进步。”

“川南书院”初创时,先聘请了四川著名学者吴兆龄来泸州讲学,与“河山书院”形成竞争。其间,受过他教导的文人无不因他的帮助而有尊严地离开。泸州三地的书院教育取得如此之大的效果,咸丰年间无疑是最为兴盛的时代。

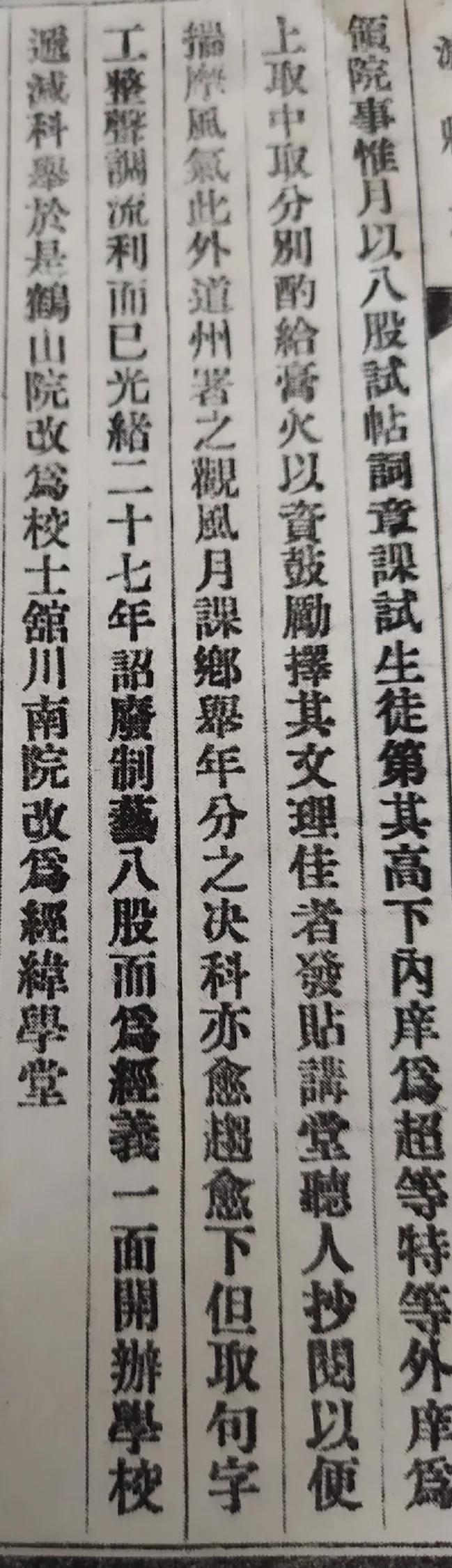

清光绪以后,风俗人情渐渐轻浮,读书人把有用的“经史集”抛在一边,天天寻找捷径,只为在科举考试中取得荣誉。这时,“鹤山书院”和“川南书院”制定的学生守则就像废纸一样,无法执行,学生似乎可以自由进出书院,被分配教室。

作为书院的校长,他只是名义上的讲师,起初每年会召集学生一两次到讲堂上坐坐,用“读书立身”四个字来告诫学生这种事情。后来他就宅在家里,独善其身,与学生见面的机会越来越稀少。或者,校长远程掌控书院事务,每月只用八股文、试诗、词章来考核学生,并根据家世高低评定人才的优劣。内部学生评为特优,外部学生评为中劣,每日按成绩发放费用以示鼓励。学校选出“文理兼优”学生的作品,张贴在讲堂上,任人抄写,让更多投机取巧的学生更好地了解社会上流行的风气。

此外,永宁道署、泸州府的“官封岳科”,以及乡试之年的科举考试,也日趋退步,只要求排比工整、语调流畅。清光绪二十七年(1901年),诏令废除“八股文体”,科举考试只保留经学科目;开办新学堂,科举考试逐渐减少。于是,泸州的“鹤山书院”改名为“小师馆”;“川南书院”改名为“经纬书院”。(译文完毕)